|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.カンピロバクター 食中毒菌のニューフェイス

カンピロバクターは、最近注目されている新顔の食中毒菌である。近年本菌による集

団食中毒事例や散発下痢症の実態が明らかになり、厚生省では昭和57年3月に、他の6菌種とともに新たに食中毒細菌として認定した。

カンピロバクター食中毒は、年間30~50件(昭和58~61年、平均40件)とサルモネラ食中毒(昭和57~61年、平均92件)に次いでいる。しかし患者数は3,000~9,500名(前出、4年平均5,480名)とサルモネラ食中毒(前出、5年平均2,700名)の2倍も多く、かつ1事件当たりの患者数は100~150名とかなり大規模食中毒例が多い。今回はカンピロバクター食中毒の発生状況、本菌の特徴や食中毒予防のポイントについて解説する。

カンピロバクターのプロフィル

菌の性状と特徴:カンピロバクター

(Campylobacter)は、ヒツジやウシの流産菌としてのほか人畜共通疾患の原因菌として知られていたが、最近はむしろ集団下痢症食中毒の原因菌として注目されている。カンピロバクターには数種の菌が含まれるが、食中毒の原因菌はジェジュニ(C.jejuni)で、一部コリ(C.coli)も関与する。厚生省ではジェジュニ/コリ

(C.jejuni/C.coli)と2者を併記、1つの食中毒菌として取り扱っている。カンピロバクターはラセン菌科に属するグラム陰性桿菌で、1×1~5μm(マイクロメーター)の大きさで、菌の一端または両端に1本の鞭毛を持ち、運動性がある。芽胞は作らない(図1参照)。

|

|

|

|

この菌の特徴は、好気性で全く発育せず、また嫌気培養でもほとんど発育しない。本菌の発育には3~15%の酸素が必要で、微好気性細菌(microaerobes)といわれている。C.jejuniおよびC.coliの両菌種は、31~46℃で増殖し、その至適温度は35~43℃で、

30℃以下では増殖できない。分裂時間は一般の細菌の約2倍の40~50分と遅く、pH5.5~8.0で増殖する。本菌は好気的条件の室温では2~3日で死滅するが、10℃以下では好気的条件でもかなり長時間生存する。また-20℃以下の凍結や、真空パックおよびガス置換パックした包装生肉では1か月以上も生残する。

|

|

|

|

|

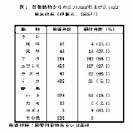

分 布:本菌は家畜、家禽、野生動物の腸管内に広く分布している。表1は伊藤ら1)の調査した各種動物の保菌状況を示している。この中で、ブタの保菌は大部分C.coliであるが、その他の動物はC.jejuniを保菌していた。ただ、これら動物は保菌していてもほとんど症状を現すことはなく、また保菌期間も長く持続的に排菌するので、本菌による食中毒の感染源として重要である。

|

|

|

| カンピロバクター食中毒は、研究の歴史が新しいだけに不明な点が多い。表1から分かるように、C.jejuniはニワトリなどの各種動物の腸管内に高率に分布し、またC.coliはブタの腸内容物から高率

に検出されている。これらカンピロバクターのすべてがヒトに対し腸炎起因性を示すかどうかは現在のところ不明で、今後の検討に待たねばならない。

|

|

|

|

|

市販食肉の汚染:家畜や家禽が本菌を高率に保菌し

ていることは、と殺後の食肉汚染の危険性が高いことを意味する。表2は、伊藤1)らが行った都内の市販食肉および店舗の調理器具などについてのカンピロバクターの汚染調査成績である。これから分かるように、特に鶏肉

および臓物(ニワトリ、ブタ)の汚染率が極めて高く、また、まな板などのふき取り検査の結果、陽性率が高かった。従って、食肉、鶏肉などの販売店舗の衛生管理の改善および従業員の手指や調理器具等の洗浄・消毒等の徹底が、本菌中毒の予防対策として重要である。

|

|

|

|

|

カンピロバクター食中毒

カンピロバクター腸炎の重要性が認識されるようになったのは、1978年アメリカで発生した本菌による2つの集団下痢である。その1つは、バーモント州で6月に発生したもので、患者数は2,000名を超え、水道水が汚染源と考えられた。他の1つはそれより約2週間遅れてコロラド州で発生した事例で、バーモントほど大規模ではなかったが、ミルクが原因とされ、これら2事例はアメリカ全州に報道されて大きな反響を呼んだ。

カンピロバクター食中毒の潜伏期は1~7日(通常2~4日)と他の食中毒に比べ長い。症状は、下痢、腹痛、倦怠感、頭痛、発熱、嘔吐などサルモネラ食中毒などに似ている。下痢は、最初腐敗臭の下痢便で始まり、次いで水様便に変わるが、粘血便を出すこともある。回数は1日数回ないし十数回で、発熱は38~39℃、下痢および一般症状は1~3日で快方に向かうが、なお数日軟便を輩出する患者もある。

わが国で本菌による最初の集団中毒は、昭和54年1月都内の某保育園で39名の患者を出した事例である。翌55年5月には山口県下の学校給食で患者数520名、57年6月には宮崎県下の旅館で1,096名という大規模中毒が発生した。宮崎の事例は鶏肉が原因食品と推定されている。

また同年10月には札幌市に新設された大型スーパーで7,751名と、一般の食中毒事件としては未曾有の大規模食中毒が発生した。この事件では使用水から病原大腸菌とカンピロバクターが同時に検出された。この事件は使用した井戸水の消毒装置の故障が原因となったものであるが、開店早々に発生しただけに、同店舗の施設の衛生管理に欠陥があったことは否定できない。

|

|

|

|

カンピロバクター食中毒は大規模事例が多いが、本菌の中

毒が正式に食中毒統計に収載されるようになった昭和58年以降の1事件当たり500名以上の本菌による中毒例を示すと次のようになる。すなわち、昭和58年6月、千葉県下の学校給食で800名(原因食品不明)、59年6月、秋田県下の学校給食で883名(原因食品不明)、同年6月、群馬県下の学校給食で1,615名(原因食品、野菜炒め)、同年11月、静岡県下の学校給食で517名

(原因食品不明)、60年4月、栃木県下の学校その他で778名(原因食品不明)、6月東京都内で旅行中の食事により710名(調理施設不明)、6月には埼玉県下の学校その他で3,010名(原因食品不明)、8月大分県下で飲料水により飲食店舗で525名の患者を出した。また61年5月に静岡県下の学校給食で1,216名、同年5月都内の学校給食で508名の集団発生事例が記録されている。

昭和57年から61年までの1事件当たりの患者数500名以上の大型食中毒事件(36件)の中で、病因物質の判明した31事例の原因菌種を見ると次のようになり、カンピロバクターが最主要菌種となっている。

カンピロバクター 12件(患者数 14,182人)

病原大腸菌 7件(患者数 8,481人)

ウェルシュ菌 5件(患者数 5,061人)

腸炎ビブリオ 4件(患者数 5,628人)

サルモネラ 2件(患者数 1,427人)

ブドウ球菌 1件(患者数 557人)

カンピロバクター食中毒予防のポイント

カンピロバクターの増殖温度は、他の食中毒細菌と大いに異なり30℃以下ではほとんど発育しない。また、これまでの報告では37℃でも生肉や牛乳などでは全く増殖せず、加熱した食肉で本菌の増殖が認められているに過ぎない。本菌の温度と生残性の関係はすでに述べた通りであるが、本菌は乾燥に弱く容易に死滅し、また70℃の加熱では1分以内

に完全に死滅する。ただし、鶏肉のささみの湯通し程度の加熱処理ではほとんど除菌効果はない。カンピロバクター食中毒の予防も、原則的には他の細菌食中毒と同様であるが、特に念頭に置かなければならないのは、本菌は家畜や家禽、ペット動物などに広く分布し、食肉や調理施設や器具等の汚染の機会の多いことである。

|

|

|

|

十分な加熱調理は本菌による中毒予防に最も有効な手段であるが、次に記載するように、本菌の感染・発症はごく微量の菌量

で起こるので、調理施設での二次汚染の防止対策、使用水、ことに井戸水などの完全消毒に十分留意する必要がある。

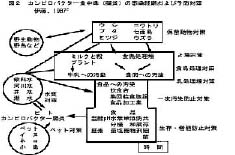

カンピロバクター食中毒の感染経路と

予防対策2)を図2に示した。

|

|

|

|

|

ワンポイント・レッスン

ごく微量の菌量で感染するカンピロバクター

細菌性食中毒と経口伝染病の成り立ちの大きな違いは、感染・発症に要する菌量にある。つまり、細菌性食中毒では感染型、毒素型ともに、原因菌が飲食物中でおびただしく増殖することが前提で、感染型ではさらに消化管の中での増殖が感染・発症の必要条件とされている。腸炎ビブリオを例にとれば、菌株による差はあるにせよ、少なくとも数千万

から数十億個の生菌を食物とともに摂取することが中毒発現に必要であるとされている。これに対し、腸チフス菌や赤痢菌は、ごく微量の菌量で感染が起こるので、古くから「微量感染」という言葉が使われている。経口伝染病は、飲食物を通じての感染のほか、患者との接触感染、飲料水を媒体とする水系感染が起きることが知られている。カンピロバクター

による食中毒は他の食中毒菌と異なり、極めて少菌量で感染が成立するのが特徴で、Blaokら(1983)2)の人体実験で、わずか500個の菌量で感染・発症することが確かめられている。つまり、食品中でカンピロバクターが増殖しなくとも、汚染

された菌量で感染するといえよう。

|

|

|

|

文献

1)伊藤 武ほか:感染症誌、59、93(1985)

2)伊藤 武:第118回三琇セミナー、講演集 P.19(1987)、三琇書房、東京

(河端俊治:国立予防衛生研究所食品衛生部客員研究員・農学博士)

|

|